Arthur Conan Doyle, l’epidemia di febbre tifoide e il mistero del vaccino perduto.

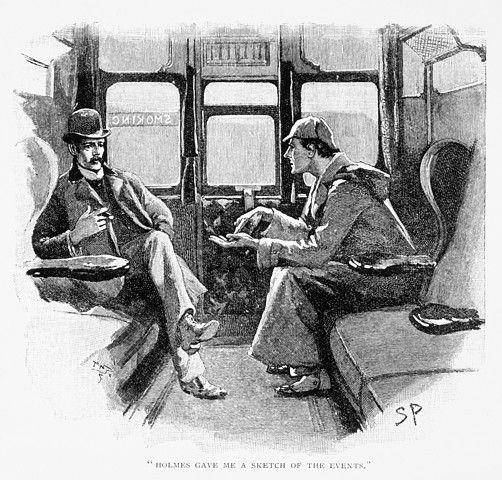

Elementare, Watson.

Quasi sicuramente, nella vostra fantasia, queste parole hanno evocato l’immagine di un uomo longilineo, con il cappello e la mantellina a scacchi, il volto spigoloso, il naso aquilino, la pipa serrata tra le dita lunghe e ossute, gli occhi socchiusi nell’intento di risolvere l’ennesimo mistero.

Probabilmente conoscete l’ideatore del noto investigatore, considerato il pioniere della scienza forense: Arthur Conan Doyle. Ma, forse, solo i lettori più appassionati sanno che, oltre ad essere uno scrittore, era anche un medico.

Doyle si laurea in medicina nel 1881, nella prestigiosa Università di Edimburgo. Prova ad aprire un proprio studio a Londra, ma l’attività non decolla. Si è sposato da poco, ha bisogno di una fonte di sostentamento sicura. Così, scrive un racconto, dal titolo “Lo studio in rosso”. Sherlock Holmes fa il suo esordio, e il successo è travolgente.

Ma Doyle è determinato a perseguire la professione medica. Si trasferisce a Vienna per specializzarsi in oftalmologia; torna a Londra e apre un suo studio medico. Ma l’esiguo afflusso di pazienti non premia i suoi sforzi.

Decide di lanciarsi nella carriera letteraria. E il suo reddito si decuplica.

Tuttavia, si verifica un fatto storico destinato a ripercuotersi profondamente sulla sua vita: la Seconda Guerra Anglo-Boera.

Le Guerre Anglo-Boere si combattono in Sud Africa. La prima comincia nel 1880 e dura un anno. La seconda inizia nel 1899 e termina nel 1902. I contendenti sono gli inglesi e i boeri, coloni sudafricani di origine olandese.

A voler semplificare il razionale del conflitto, le ambizioni coloniali dell’Impero Inglese includono la conquista delle due repubbliche boere: la Repubblica di Transvaal e lo Stato Libero dell’Orange. A questo si aggiunge un fatto tutt’altro che trascurabile: la scoperta dell’oro, nel 1886, in un fiume che si staglia ininterrottamente sul suolo della Repubblica di Transvaal per la bellezza di sessanta miglia.

Ispirato da un senso di patriottismo e da un indomabile spirito di avventura, Doyle decide di arruolarsi con l’esercito, ma non supera la visita medica. È troppo vecchio, ha 41 anni, e le nuove reclute non possono superare i 35. Inoltre, è piuttosto robusto: pesa 102 chili, quando il limite massimo è 86.

Ma non si dà per vinto: non potendo combattere come soldato, decide di scendere in campo come medico. La sua scelta non incontra il favore della madre, che obietta «ci sono centinaia di migliaia di persone che possono combattere la guerra… ma solo una può dare vita a Sherlock Holmes».

Doyle non si lascia dissuadere, e parte per il Sud Africa.

Tutte le guerre che si sono succedute nella storia hanno un comune denominatore. Non è il fuoco nemico a decimare gli schieramenti coinvolti. I veri killer sono più subdoli. Più piccoli. Perfino… invisibili.

Ai tempi della Seconda Guerra Anglo-Boera, la principale minaccia si chiama Bacillus typhosus, oggi noto come Salmonella typhi, il batterio causa della febbre tifoide. L’infezione causa febbre e diarrea, e uccide un infetto ogni dieci. Si trasmette con le feci, e la diffusione è facilitata in presenza di condizioni igieniche carenti.

Doyle conosce bene questo temibile avversario. Prima della laurea, il padre del suo maestro, tale William Budd, aveva pubblicato un trattato proprio su questo argomento. È già disponibile un vaccino, messo a punto da Almroth Wright (1861-1947), un patologo civile della scuola medica militare britannica a Netley.

Doyle si sottopone alla vaccinazione prima ancora di arrivare in Sud Africa, ma è l’unico a farlo. Per i soldati la vaccinazione non è obbligatoria. Le conoscenze scientifiche sono insufficienti: sussistono dei dubbi circa l’efficacia. Inoltre, il vaccino non è esente da effetti collaterali: dolore nel sito di iniezione, febbre, mal di testa e malessere.

Le conseguenze della scelta dell’Esercito Britannico di non rendere obbligatoria la vaccinazione sono descritte in modo suggestivo dallo stesso Doyle, nel suo libro “La Grande Guerra Boera”:

«Per più di due mesi l’ospedale era affollato di malati… quasi tutti avevano la febbre tifoide… Il numero totale di casi non era inferiore a sei o settemila… Ogni giorno morivano non meno di cinquanta uomini, e più di mille tombe nel cimitero testimoniano la gravità dell’epidemia… Mentre la macchina delle cure era eccellente, quella della prevenzione era elementare o assente… Attraverso le giuste precauzioni e la vaccinazione tutte quelle vite avrebbero potuto essere salvate».

La guerra termina con la vittoria della Corona Inglese. Ma le vittime si contano a migliaia.

Doyle ritiene che se l’esercito britannico avesse reso obbligatoria la vaccinazione per i soldati, tutte quelle morti si sarebbero potute evitare. Testimonia innanzi a due commissioni: quella dell’ospedale presso cui presta servizio, nel 1890, prima della fine del conflitto; e quella dell’esercito, a guerra conclusa, nel 1902. In entrambe le occasioni, Doyle sostiene il fallimento del Servizio Medico dell’Esercito, e la necessità di rafforzare le misure di profilassi e sanificazione, e di introdurre la vaccinazione obbligatoria.

In entrambe non riesce a fare valere la sua opinione. Il resto è storia.

Nella sua biografia scrive:

«In Sud Africa abbiamo perso più vite a causa della febbre tifoide che dei proiettili, ed è triste pensare come quasi tutte le vittime si sarebbero potute salvare se la scoperta di Almoroth Wright [il vaccino], fosse stata opportunamente considerata… Se nell’esercito tutti fossero stati vaccinati, avremmo avuto la guerra più sana della storia».

Ma nessuno è profeta in patria. La vaccinazione è ancora su base volontaria il 1 Agosto 1914, quando la Gran Bretagna fa il suo ingresso nella Prima Guerra Mondiale.